|

Das Projekt

Vorstellung

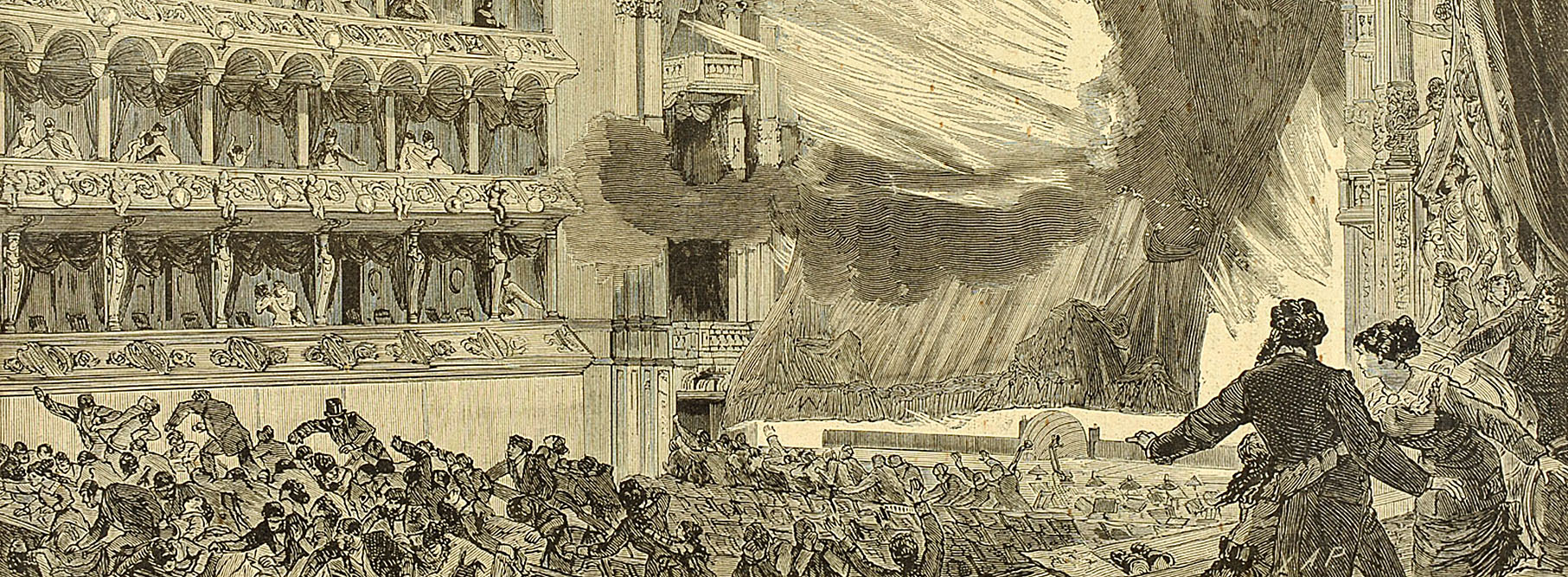

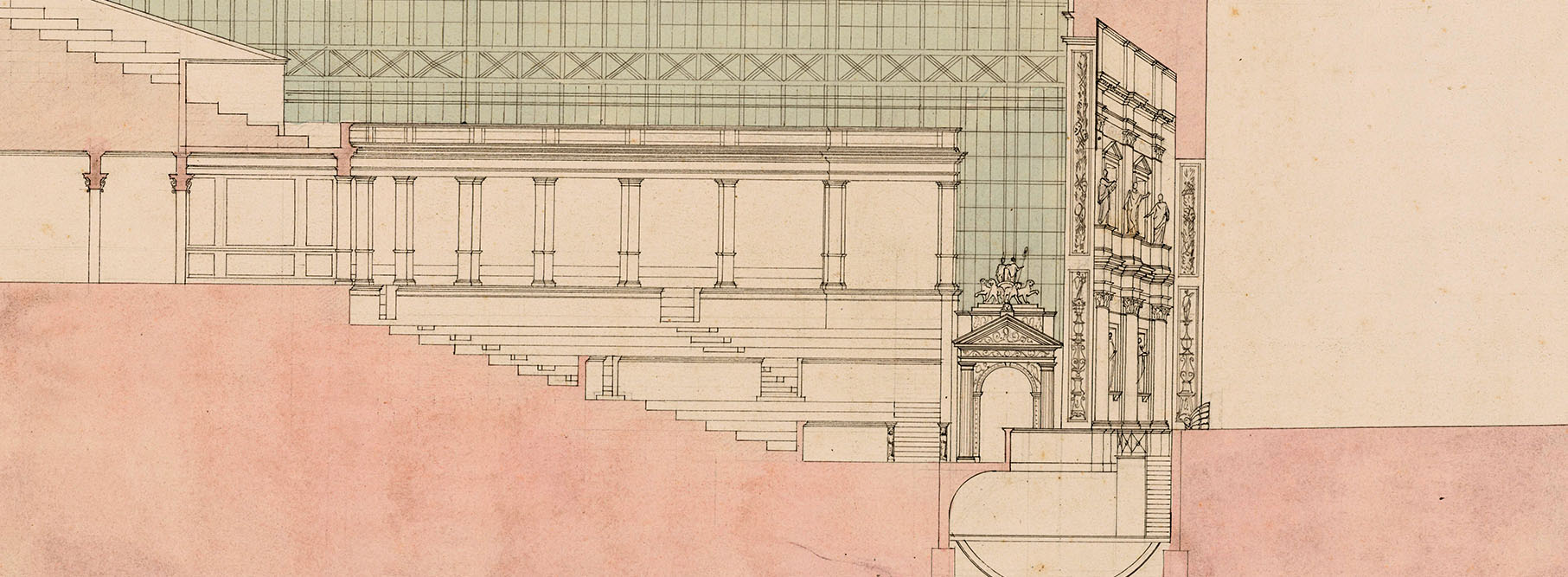

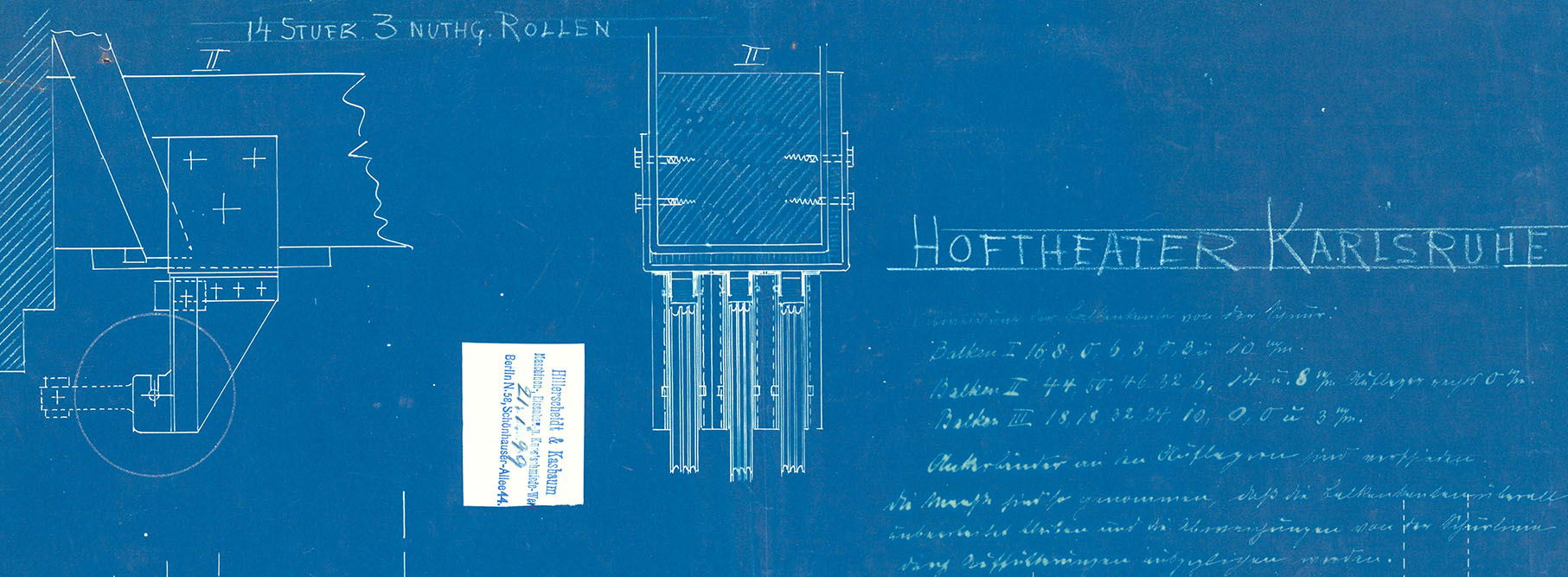

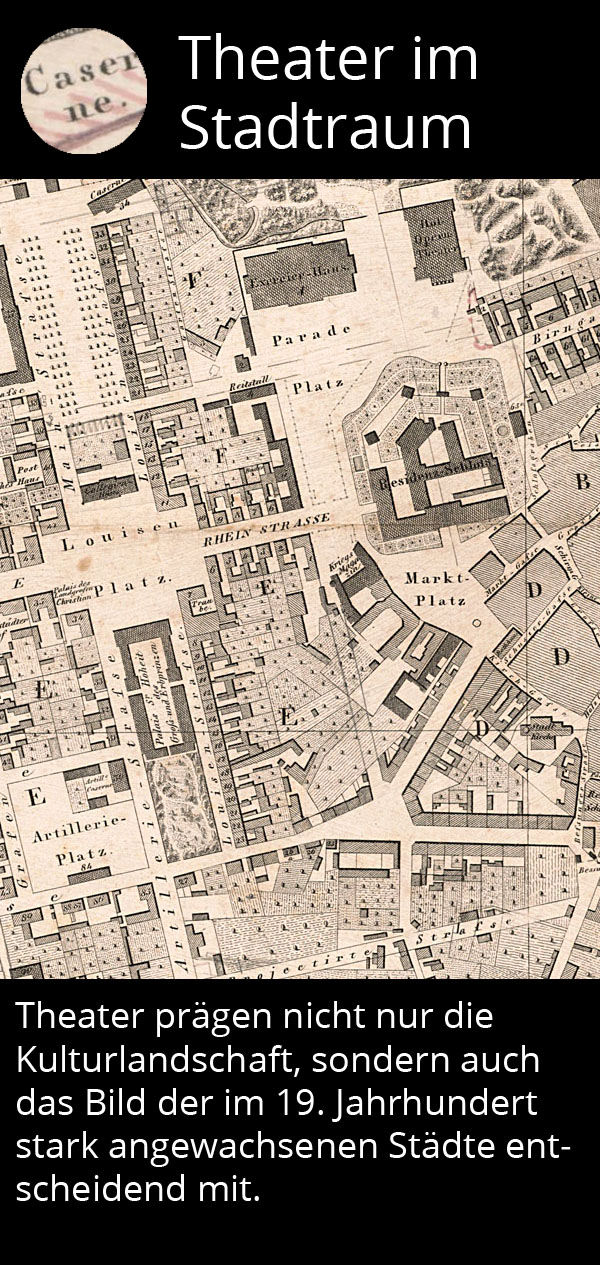

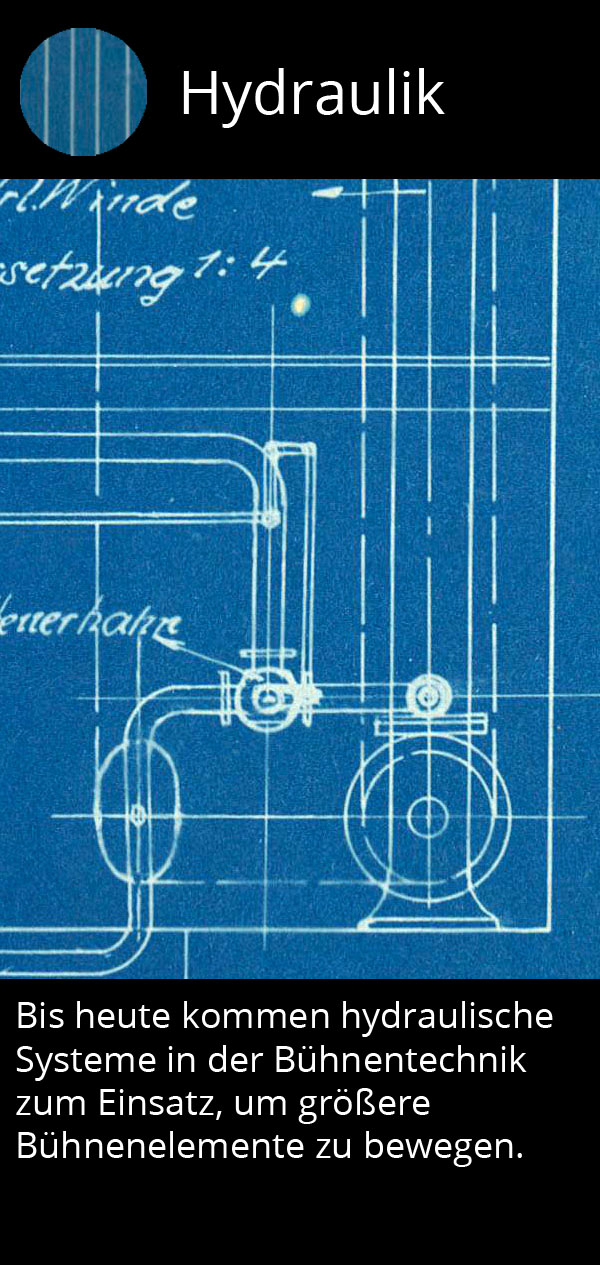

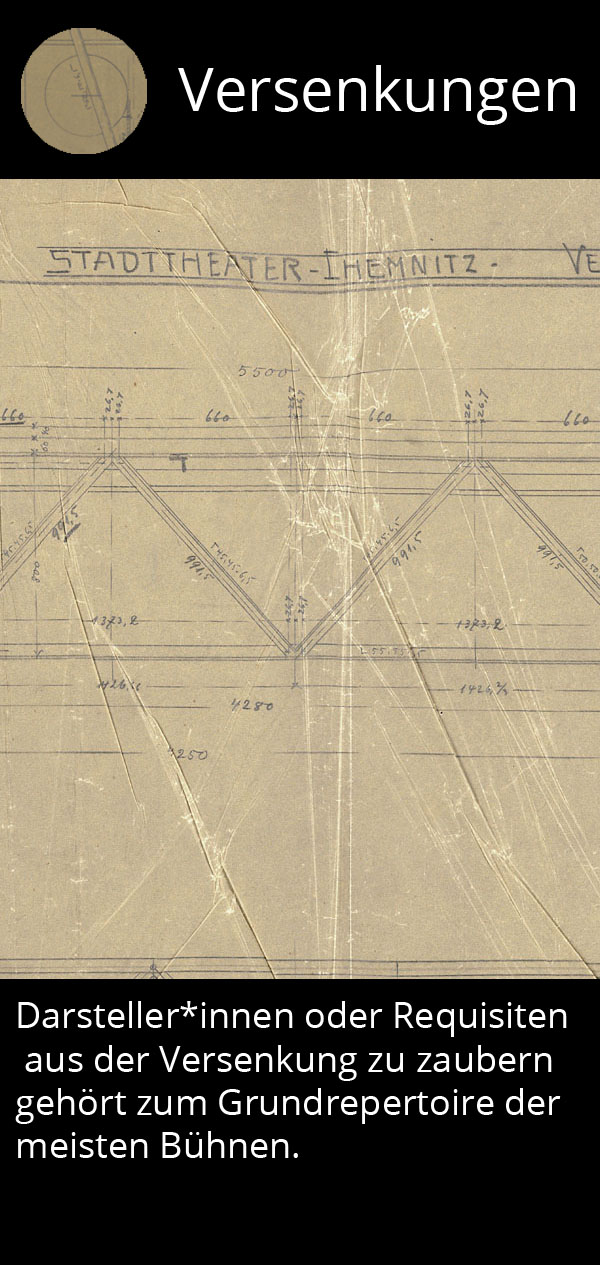

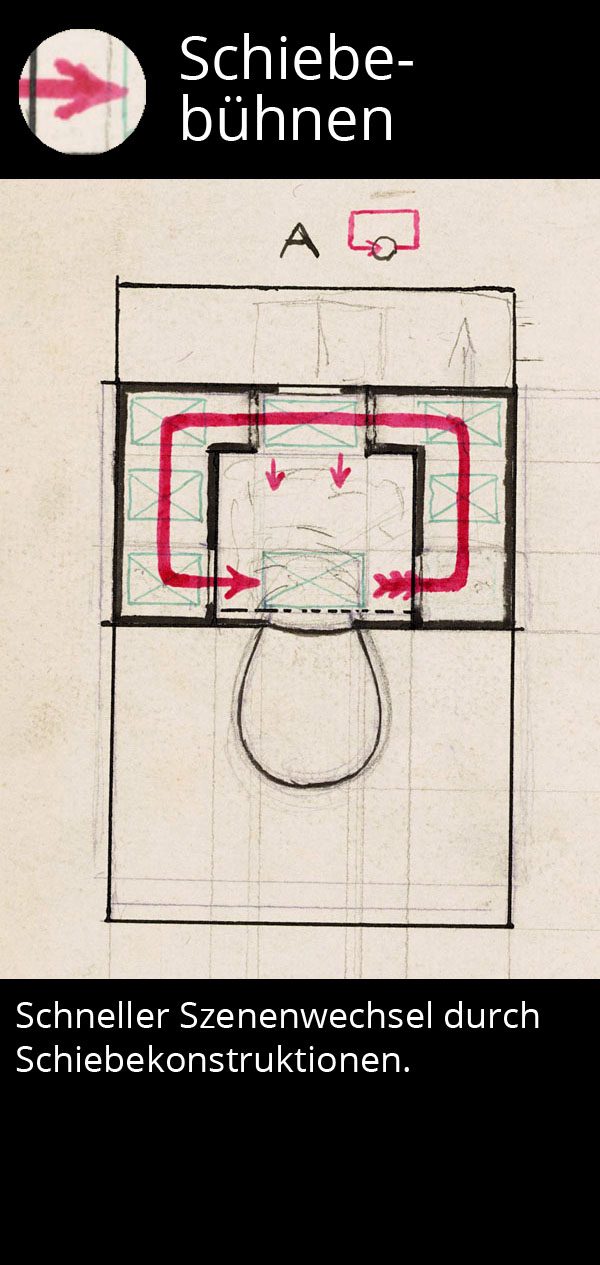

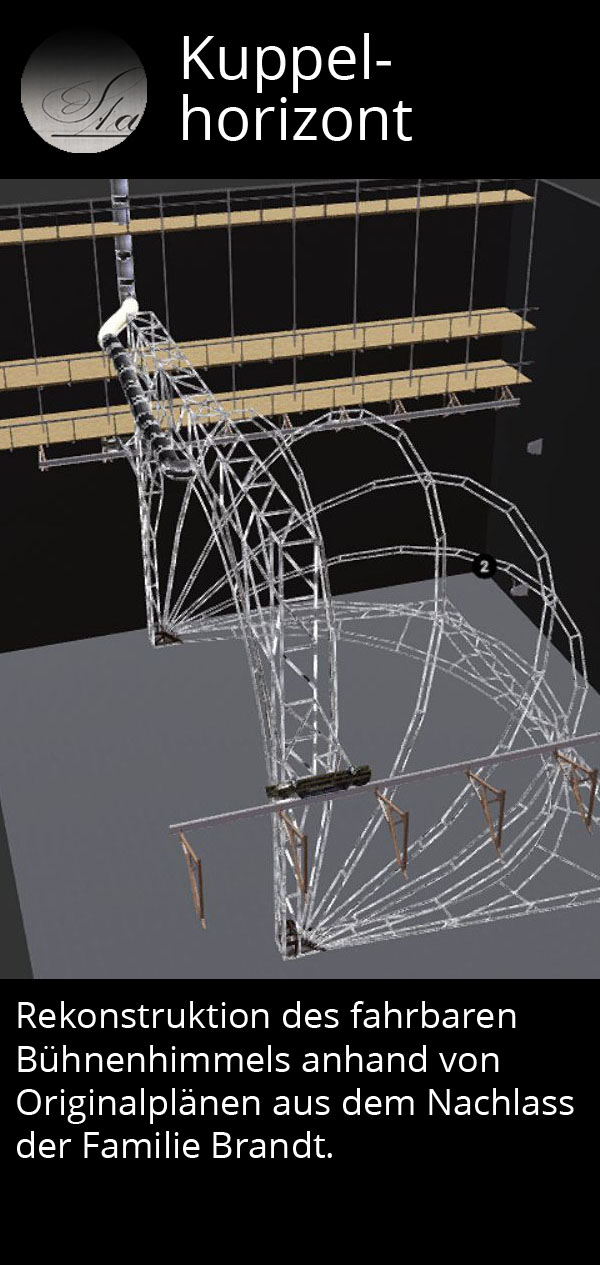

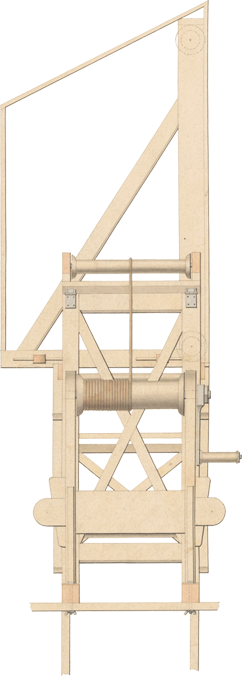

In den rund 1000 Sammlungsobjekten im Nachlass der Bühnentechniker-Familie Brandt schlägt sich ein sich über mehr als hundert Jahre hinweg transformierendes bühnentechnisches Wissen nieder. Die technischen Zeichnungen, annotierten Pausen, Bühnenpläne und Entwürfe dokumentieren Bauprojekte an rund 60 Häusern inner- und außerhalb des deutschsprachigen Raumes und ziehen Verbindungslinien zwischen höfischen und städtischen Bühnen, Oper und Schauspiel, Industrie, Handwerk, Stadtverwaltung und Theaterbetrieb.

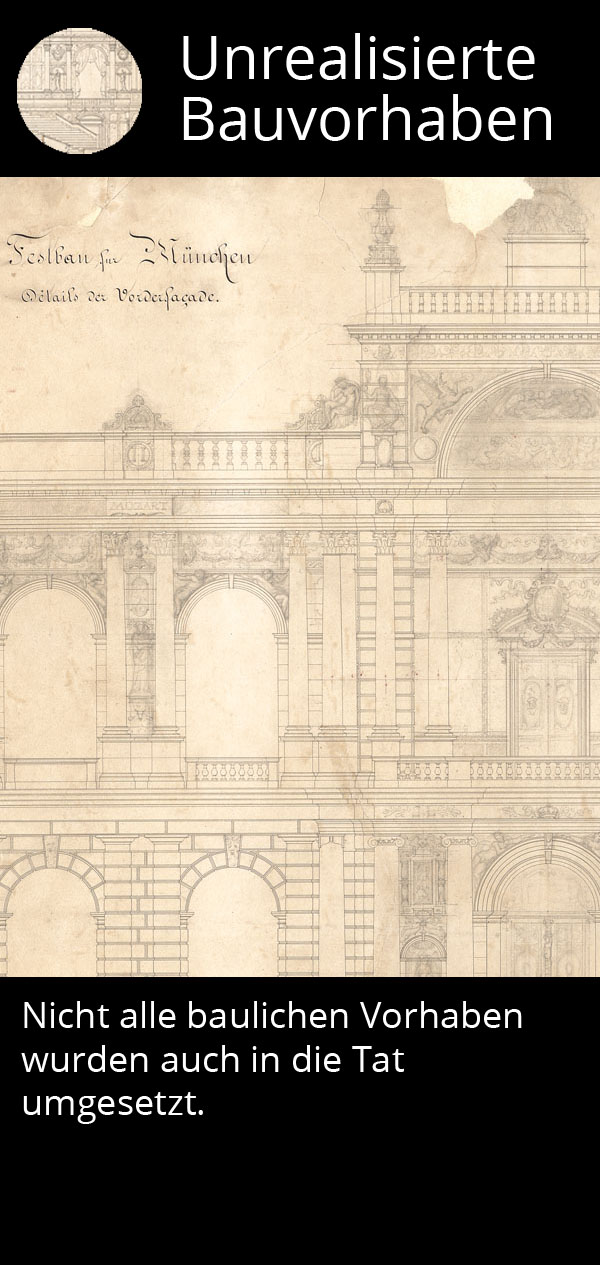

Die Protagonisten der Sammlung, Carl Brandt (1828-1881) und sein Halbbruder Fritz Brandt (1846-1927), waren an so prägenden Projekten wie dem Bau des Bayreuther Festspielhauses, der Uraufführung des Ring des Nibelungen und dem nie realisierten Neubau des Königlichen Opernhauses in Berlin beteiligt. Bleibende Spuren hinterließen sie jedoch auch an diverseren unbekannteren Bühnen durch die Schaffung der maschinellen Infrastruktur, derer die folgenden Inszenierungen sich bedienen sollten. Sie entwickelten einflussreiche Lösungen für bühnentechnische und inszenatorische Herausforderungen und prägten nicht zuletzt als Lehrer die Fundamente bühnentechnischen Wissens, auf die folgenden Generationen bauten.

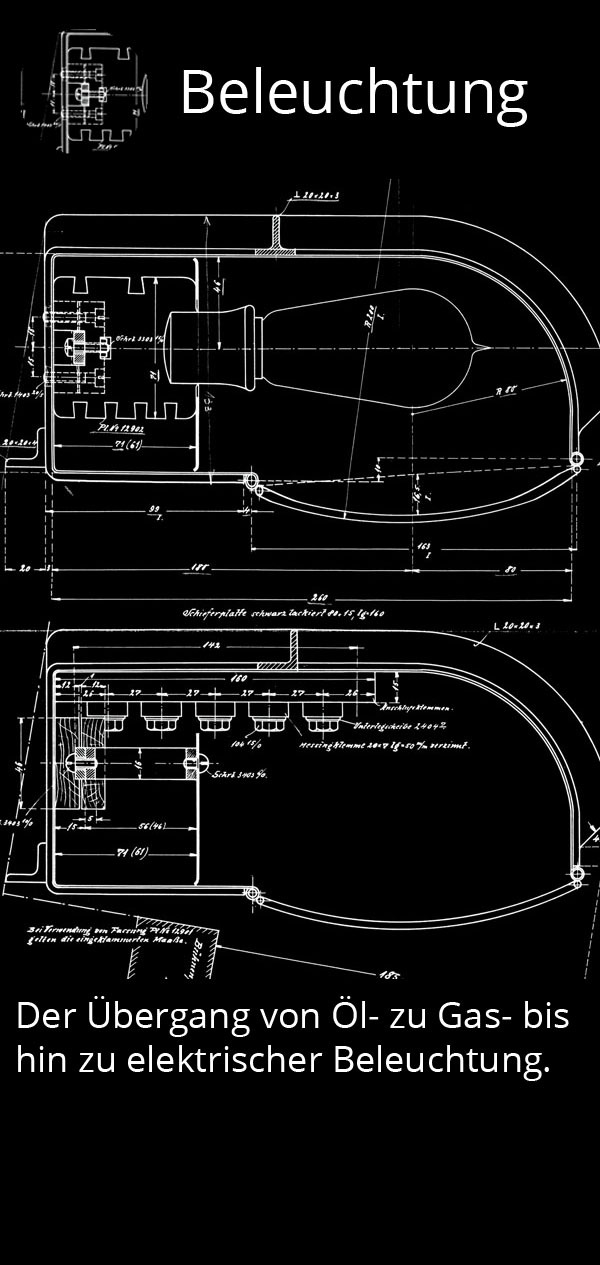

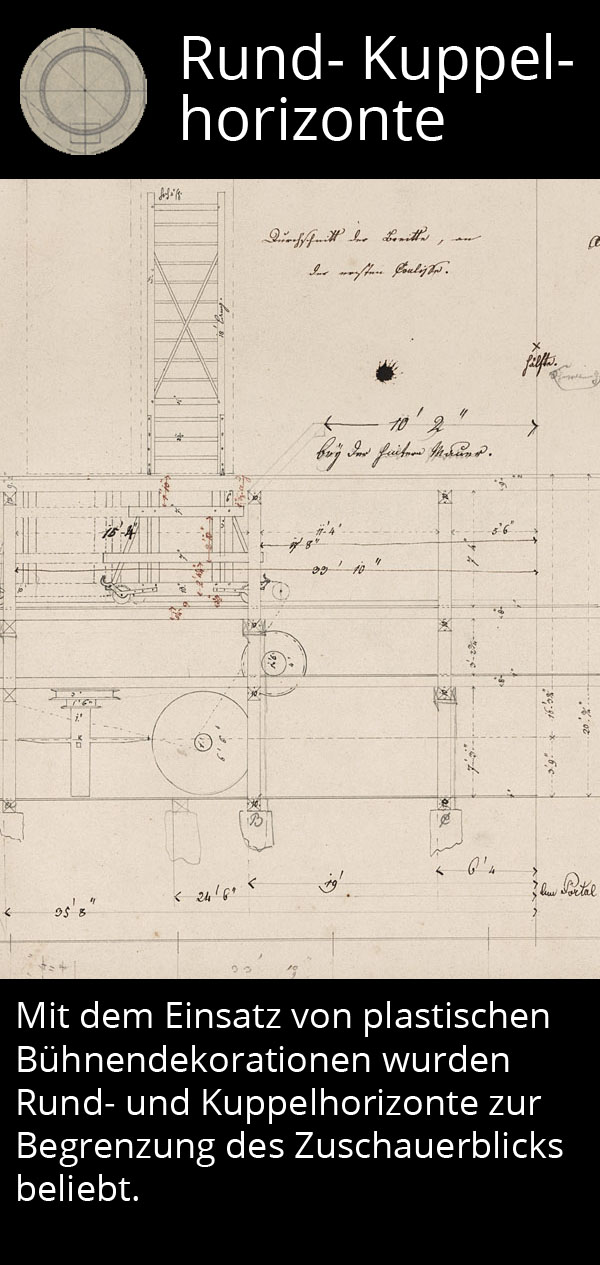

Der bedeutende bühnentechnische Nachlass dieser Familie, seit 2019 Teil der Theaterhistorischen Sammlungen der Freien Universität Berlin, wird nun seinerseits Gegenstand der Untersuchung – und der Inszenierung. Im Zuge einer Projektförderung durch die Berliner Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung wurde er 2021 vollständig digitalisiert und wird nun einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Neben der an der Freien Universität Berlin gehosteten Objektdatenbank dient diese Seite der Präsentation und Kontextualisierung der Sammlungsbestände. Dabei werden Teilbestände aus dem Nachlass durch rahmende Essays aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und auf die Wissensbestände hin befragt, die sich ihnen eingeschrieben haben. Thematische Schwerpunkte wie Beleuchtung, Brandschutz oder Baumaterialien bündeln ausgewählte Sammlungsstücke zu bestimmten Aspekten bühnentechnischen Wissens und laden Nutzer*innen dazu ein, sich von ihnen ausgehend tiefer in den Mechanismus der Sammlung zu versenken.

Mehr zum Digitalisierungsprojekt und zur Konzeption dieser Webseite